Travailler moins pour gagner autant : cette proposition est revenue dans le débat public à la faveur de la primaire écologiste. Derrière le slogan de la semaine de quatre jours, un projet de société pas si utopique, mais qui peut se révéler coûteux.

La pandémie, en remettant à plat notre façon de travailler, a ressuscité le débat. (iStock)

La question agite les milieux politiques et intellectuels, notamment chez les Verts. Et il y a de fortes chances qu'elle ressorte dans les débats d'ici à l'élection présidentielle de 2022. Faut-il, oui ou non, passer à la semaine de quatre jours de travail, payée cinq ? A savoir, travailler moins pour gagnant autant.

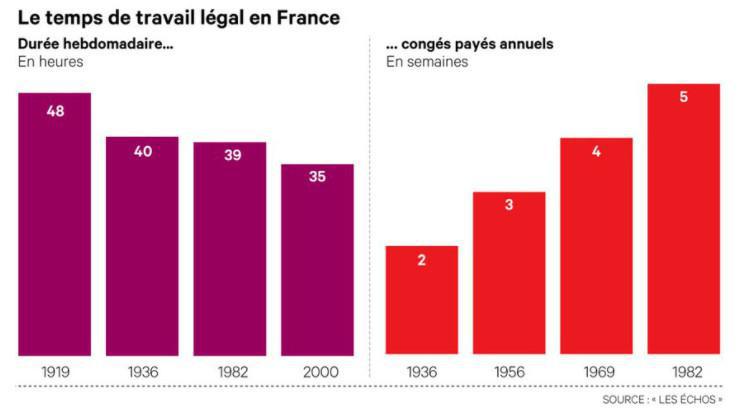

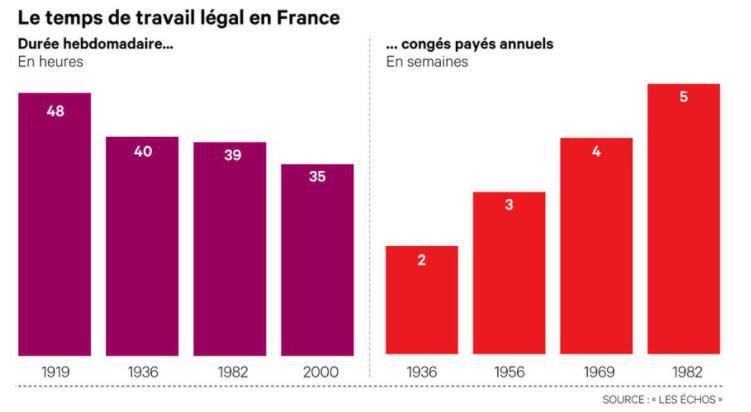

Cette proposition - progressiste pour les uns, utopiste pour les autres - ne date pourtant pas d'hier. Pierre Larrouturou, député européen de gauche, l'a théorisée en 1993. Il y voyait un moyen de partager le travail pour réduire chômage et précarité. L'idée est même défendue à l'époque par Antoine Riboud, le fondateur de Danone. La loi de Robien la rend concrète en 1996. Les entreprises volontaires pouvaient alors réduire le temps de travail à 32 heures par semaine (contre 39 heures), étalées sur quatre jours. Mais les lois Aubry I et II sur les 35 heures (1998 et 2000) font tomber cette mesure en désuétude.

La pandémie, en remettant à plat notre façon de travailler, a ressuscité le débat. Ses partisans citent l'Islande en exemple. Le pays a testé de 2015 à 2019 la semaine de quatre jours (sans réduction de salaire) sur 1% de sa population active. Les pilotes de l'expérimentation, deux groupes de réflexion, l'un islandais et l'autre britannique, ont rendu leurs conclusions dans un rapport sans nuage publié cet été.

Aussi productifs, moins stressés

La qualité du travail et le niveau de productivité se seraient maintenus dans les 100 lieux d'emploi étudiés, essentiellement des agences gouvernementales, des services municipaux, des crèches et des maisons de repos. Le temps de travail des 2.500 fonctionnaires et employés de l'étude avait pourtant été réduit à 35 ou 36 heures par semaine (contre 40 normalement). Le rapport précise que la perspective d'une semaine plus courte est « la carotte » qui les a motivés.

L'étude affirme également que les travailleurs en ont tiré un grand bénéfice personnel. Ceux-ci déclarent que stress et épuisement professionnel ont diminué. Les volontaires ont par ailleurs constaté une amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En France, on dénombre une poignée d'adeptes. LDLC, une entreprise d'informatique, s'est converti en janvier dernier. Il a accompagné cette mesure d'une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires. IT Partner, une PME de services numériques, s'est lui aussi laissé séduire par la semaine de quatre jours, en janvier également.

Réorganisation du travail

Côté coulisse, ce format demande un peu d'organisation. Microsoft Japon, qui a fait le test en août 2019, offre une fenêtre sur le futur. La filiale avait limité les réunions à 30 minutes et encouragé les échanges virtuels au profit des rencontres physiques.

La société avait également décidé de fermer ses portes tous les vendredis, sans laisser aux 2.300 salariés le choix de leur jour « off ». Les dirigeants ont ainsi préservé une certaine dynamique collective et évité que les informations ne se perdent entre les partisans du lundi chômé ou ceux du mercredi, par exemple. Microsoft Japon dit avoir dopé sa productivité de 40 %.

Voilà pour la chasse aux irritants. La refonte du management intervient ensuite. « Avec une journée de travail en moins, on va miser sur la confiance et l'autonomie du collaborateur », explique Clara Rousselin, spécialiste en transformation managériale. Le chef d'équipe change de posture. « Sans lâcher prise pour autant, le manager devient 'accompagnateur'. Il cherche avant tout à développer son collaborateur et n'intervient que lorsque cela est nécessaire : un blocage ou une baisse de motivation », précise l'experte.

Dans cette configuration, la communication, les feed-back et le rappel permanent des objectifs sont absolument nécessaires. C'est au manager d'y veiller. « Il doit s'assurer que tout le monde est au clair sur là où l'on va, et comment on veut y aller », précise Clara Rousselin.

Plusieurs obstacles

Pas si utopique, la semaine de quatre jours ? Les obstacles économiques sont pourtant nombreux, surtout si la mesure est imposée par un gouvernement et s'accompagne d'une réduction du temps de travail. Le premier bémol est conceptuel. « Le travail est ainsi vu comme un gâteau à partager, un stock fini qu'il s'agirait de répartir au mieux », déplorait l'économiste libéral Olivier Babeau dans ces colonnes.

Autre bémol, le format ne correspond pas à toutes les professions. « Le maintien du niveau de productivité semble possible chez les cadres et les professions intellectuelles, ailleurs ce n'est pas sûr », observe le sociologue Julien Damon.

Sans une importante réserve de productivité, comme chez Microsoft Japon, la réduction du temps de travail peut coûter cher aux entreprises et plomber leur compétitivité. En France, le passage de 39 à 35 heures avait entraîné une hausse mécanique du salaire horaire que les gains de productivité enregistrés à l'époque n'ont pas suffi à encaisser. « Le gouvernement Jospin avait dû alléger le coût du travail pour compenser partiellement ces surcoûts salariaux et limiter la hausse des coûts de production », rappelle Emmanuel Jessua, directeur des études de Rexecode.

Il est à craindre qu'un passage à quatre jours, sur la base de 32 heures par semaine, produise les mêmes effets et nécessite de nouvelles compensations. L'Insee a calculé que les 35 heures ont entraîné 350.000 créations de postes entre 1997 et 2002. Son coût annuel pour les finances publiques ? Entre 11 et 13 milliards, d'après une estimation de la direction du Budget (2015). « La semaine de quatre jours serait un choix de société, mais il faudrait en assumer les conséquences économiques », conclut Emmanuel Jessua.

Et maintenant, la semaine de travail… en continu

Qu'elle semble loin l'époque où employés de bureau, ouvriers d'usine et cadres d'entreprise démarraient leur journée de travail à 9 heures pour la finir à 17 heures, du lundi au vendredi, invariablement. « Cette répartition de la semaine entre travail et repos se désagrège sous nos yeux », déplorait mi-septembre la chroniqueuse Sarah O'Connor dans les colonnes du « Financial Times ».

En 2010-2011, déjà, 20 % des employés américains déclaraient travailler régulièrement le week-end ou en dehors de la classique plage horaire 6 heures-18 heures. En Europe, les chiffres de 2015 indiquent des résultats quasi identiques. L'étalement du temps de travail sur toute la semaine trouve sa principale explication dans le passage des usines et des entrepôts au « 24/7 » pour réduire le coût de l'interruption de la production, sans compter l'ouverture des magasins le dimanche.

Avec la généralisation du télétravail, cette tendance va s'accélérer. « Les anciens rythmes s'effondrent », observe la chroniqueuse du « FT ». La liberté offerte de travailler à tout moment, malgré ses nombreux bénéfices sur le plan personnel, grappille ici et là des bouts de soirée et des moments du week-end, finissant d'achever la traditionnelle semaine de travail.